评价永磁材料磁性能的几个参数,像剩磁、矫顽力、最大磁能积等,都颇为专业不易理解,今天我们就来聊聊“最大磁能积”,这个听起来有些高深的名词,到底是什么意思呢?为什么它对磁铁性能这么重要?

一、最大磁能积的由来——为什么会提出这个概念?

在19世纪末到20世纪初,随着电机、发电机和扬声器的兴起,磁性材料的性能成为设备效率和体积的关键。早期的铁氧体磁铁体积大、磁力弱,要做出强力电机,往往需要一大块磁铁,导致设备笨重,成本高昂。工程师们开始思考:能不能用更小的磁铁,产生更强的磁场?

虽然剩磁(Br)告诉你磁铁被充分充磁后的磁场强度,矫顽力(Hc)告诉你磁铁抗退磁的能力,但是单凭这两个指标无法直接解决“磁铁能提供多少能量”,以及“磁铁能否在有限的空间内提供足够强的磁场”这些问题。

于是,科学家们提出了“最大磁能积(BH)max”的概念,用来综合衡量磁铁在实际工作中能“输出”的能量效率。

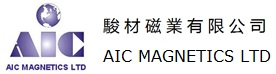

二、最大磁能积是什么?——从退磁曲线说起

在永磁材料的退磁曲线上,不同的点对应磁体处在不同的工作状态,退磁曲线上的某一点所对应的Bd和Hd(横坐标和纵坐标)分别代表磁体在该状态下,磁体内部的磁感应强度和磁场的大小,Bd和Hd的绝对值的乘积(Bd x Hd)代表磁体在该状态下对外做功的能力,等同于磁体所贮存的磁能量,称为磁能积。

当磁体处在最佳工作点时,磁能积(B×H)达到最大值,这个值就是我们所说的“最大磁能积”(BH)max。这个值越大,说明磁体单位体积内存储的磁能越大,意味着在同样体积的情况下,磁铁能提供的磁能就越大,也就能产生更强的磁场或驱动更大的负载。

这个概念的提出,解决了永磁体在磁路设计中如何实现能量效率最大化的需求,将材料本身的磁性能与实际应用中的磁路设计紧密结合起来,使工程师在设计磁路时,能够有一个明确的目标去优化磁体的形状和尺寸,使其工作点尽量在 (BH)max附近,从而达到最佳性能。

三、最大磁能积与磁性材料的发展历史

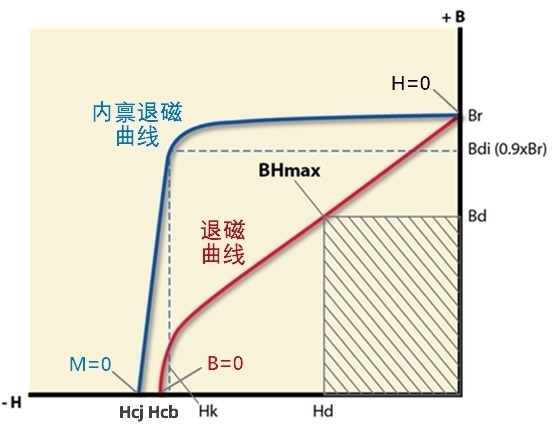

回顾永磁材料的发展历程,其实也是其“最大磁能积”不断突破的过程:

• 20世纪初:最早的永磁材料是碳钢和钨钢,最大磁能积不到1 MGOe,性能非常有限;

• 1930年代:铝镍钴(AlNiCo)合金问世,磁能积提高到5 MGOe以上,开启工程应用时代;

• 1950年代:铁氧体磁钢登场,虽然磁能积不高(3~5 MGOe),但因其低成本和优异的电绝缘性能被广泛采用;

• 1970年代:钐钴(SmCo)磁钢诞生,首次将磁能积提升到20 MGOe以上,适应高温、高性能场合需求;

• 1980年代至今:钕铁硼(NdFeB)磁钢横空出世,最大磁能积突破50 MGOe,成为现代高性能磁铁的主力军。

可以说,最大磁能积每一次的突破,都直接推动了永磁材料在航空航天、电机、电子、医疗等领域的应用飞跃。

永磁材料磁能积性能发展历程

四、为什么选择磁铁要关注最大磁能积?

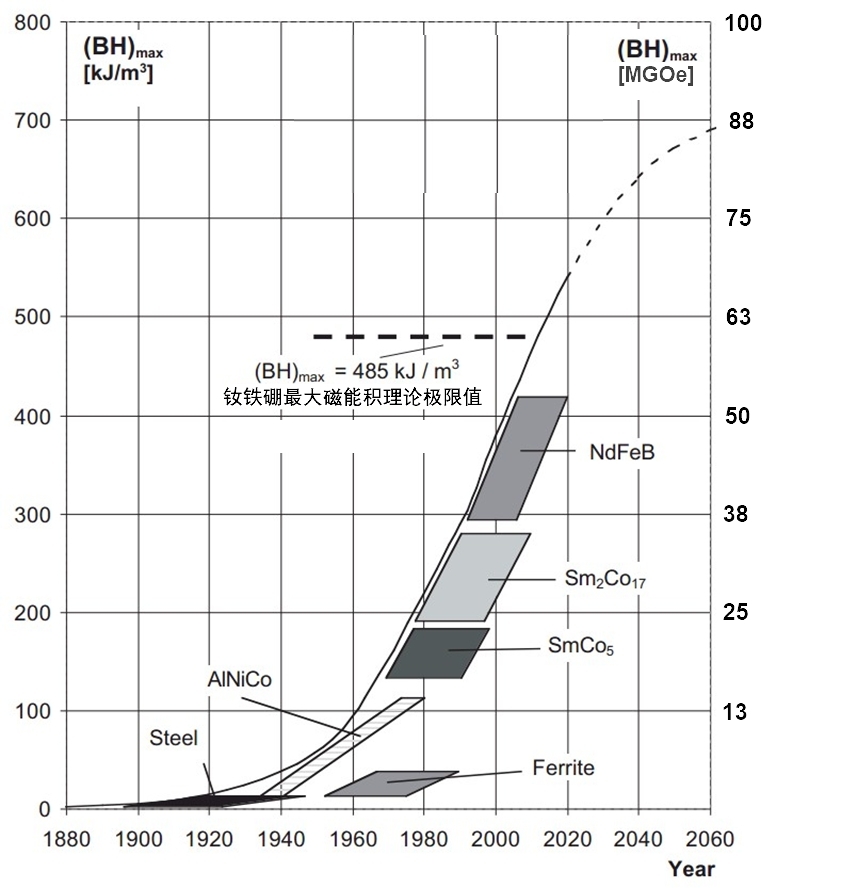

选磁铁时,最大磁能积不仅决定了磁铁的吸力强弱,更直接影响磁铁的尺寸设计与系统整体性能。比如在高端音响或耳机中,厂商为了在极小的体积内实现强劲音效,往往选择磁能积非常高的钕铁硼磁钢。这样不仅可以缩小音圈系统的体积,还能提升音效响应效率,实现小巧与高性能的平衡。

相反,如果选择磁能积较低的磁材,就可能需要更大的体积来提供相同的驱动能力,影响产品的外观设计与用户体验。如果钕铁硼没有发明,Airpods的体积可能要翻好几遍,戴在耳朵上就会像挂了个收音机。

距磁体N极5mm处产生1000Gs磁场所需磁体体积

此外,在钕铁硼磁体中,磁能积的大小通常会直接体现在磁铁的牌号中,例如常见的N35、N42、N52等。这里的数字大致对应其最大磁能积的范围,

• N35:33-36 MGOe

• N42:40-43 MGOe

• N52:49-53 MGOe

了解这些牌号背后的含义,有助于我们在选型过程中快速判断磁铁的性能等级和应用适配度。

五、最大磁能积是如何测量的?

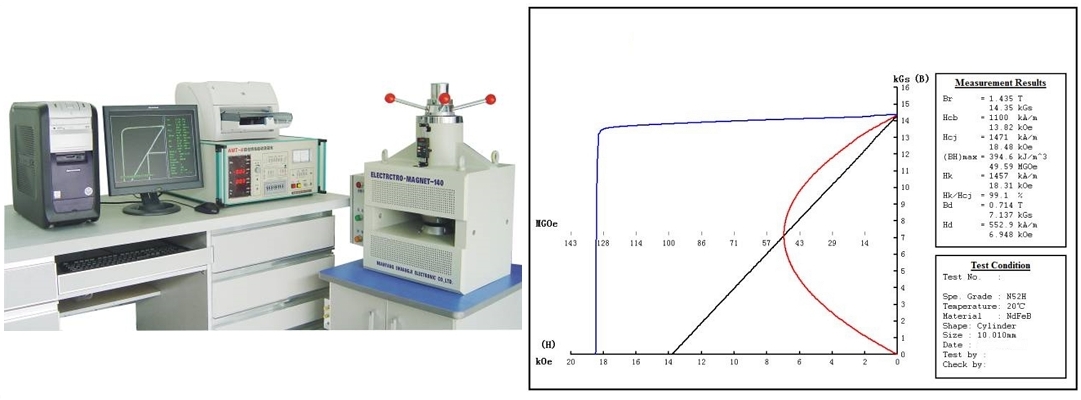

最大磁能积一般通过磁滞回线测量仪测定。将磁铁样品置于测量仪的磁场线圈中,仪器对样品施加逐渐变化的磁场,使磁体经历从饱和磁化到逐步退磁的过程,获得磁体的完整磁滞回线。在磁滞回线上,记录B和H对应数值,计算所有工作点的B×H值。找出其中的最大值,这就是该磁体的最大磁能积。

磁滞曲线仪与退磁曲线

总结一下

• 最大磁能积是衡量磁铁性能的重要指标,决定磁铁储存磁能的能力。

• 它最初提出是为了解决磁铁设计中的空间与性能平衡问题,体现了磁体能释放磁场的最大潜力。

• 磁铁的牌号一般直接体现了其最大磁能积的大小。

• 最大磁能积通过磁滞回线测量仪器测定。

• 永磁材料的发展史,本质上也是磁能积不断突破的过程。

想更深入了解磁铁的性能或如何选择合适的磁铁吗?可以参考[永磁材料选择指南]

如果你有具体问题,或者需要定制磁铁解决方案,欢迎联系我们!我们很乐意帮你找到答案。

发布时间: 25-08-22